Poema é um gênero textual que se constroi não apenas de sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e de seus recursos musicais- a sonoridade e o ritmo das palavras- e de palavras no sentido figurado, conotativo.

A musicalidade que caracteriza os textos poéticos é resultado da utilização de recursos presentes na poesia de todos os tempos, tais como a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância.

VERSO

Sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica, correspondente a uma linha do poema.

ESTROFE

É um agrupamento de versos

AS ESTROFES PODEM SER CLASSIFICADAS DE ACORDO COM O NÚMERO DE VERSOS. OBSERVE COMO SE CHAMA CADA ESTROFE:

Dísticos:Estrofes com dois versos;

Tercetos: Estrofes com três versos;

Quadra ou quartetos: Estrofes com quatro versos;

Quintilhas: Estrofes com cinco versos;

Sétima: Estrofes com sete versos;

Oitava: Oito veros;

Nona: nove versos;

Décima: dez versos.

AS FORMAS FIXAS

Uma das composições de forma fixa mais conhecida é o soneto, em que os versos são agrupados em dois quartetos e dois tercetos.

Outros poemas de forma fixa são:

Balada: Três oitavas e um quarteto;

Vilancete: Um terceto e outras duas estrofes de qualquer número de versos;

Rondó: Apenas quartetos ou quartetos combinados com oitavas;

Haicai- poema de origem japonesa. Constituído por uma estrofe de três versos, com 17 sílabas poéticas, distribuídos deste modo: 5 sílabas/7 sílabas/5 sílabas (respectivamente).

Vem cá, passarinho

E vamos brincar nós dois

Que não temos ninho.

Yataro Kobayashi

MÉTRICA

Medida dos versos; a divisão de sílabas poéticas que é feita diferentemente do modo gramatical.

Observe o verso:

“Mi/nha/ des/gra/ça, ó /cân/di/da/ don/ze/la,

O/ que/ faz /que o /meu/ pei/to a/ssim/ blas/fe/ma”

10 sílabas poéticas

Obs: A última sílaba tônica gramatical do verso é a última sílaba poética.

De acordo com o número de sílabas poéticas, os versos recebem os seguintes nomes:

Monossílabo:

Dissílabo;

Trissílabo;

Redondilha menor;

Redondilha maior;

Octassílabo;

Decassílabo;

Alexandrino

RITMO E RIMA

RITMO: Combinação de acentuações das palavras, de forma a dar melodia;

RIMA:Recurso musical baseado na semelhança sonora das palavras no final ou no meio de cada verso.

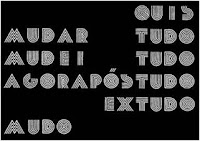

ENFIM...O POEMA VISUAL

Poesia visual pretende ser um tipo de poesia em que, abolindo-se certas distinções entre os gêneros como poesia, teatro, música, dança, pintura, escultura e outros, o texto, as imagens e os símbolos estão distribuídos de forma que o elemento visual pode assumir a principal função organizacional da obra, não dependendo da existência de símbolos de escrita para sua caracterização como poesia, embora não os excluindo.

A poesia visual é "uma tentativa de romper com a ditadura da forma discursiva do poema, de vencer o domínio da gramática ou mesmo de superar a construção prosística na poesia".

COMO SURGIU?

Por volta da década de 1950, surgiu o movimento artístico denominado Modernismo, que abrangia todas as artes, principalmente Plásticas e Literárias.

O Modernismo veio romper com as expectativas, com os paradigmas de que a Arte deve ser o tempo todo certinha.

Com isso, surgem as Vanguardas Européias, que era como se chamava cada vertente do Modernismo. Uma dessas vanguardas era o Cubismo que valorizava a forma, em vez da ordem e o Concretismo, que buscava utilizar efeitos gráficos, aproximando a linguagem e o design.

Na verdade, o poema visual, já existia antes disso, mas só depois do Modernismo é que foi aceito como poema.

Portanto, poema visual, é aquele que mistura as duas linguagens: verbal e não verbal, além da disposição e da forma das palavras, afim de associar o que está posto com o sentido do texto.

CONCRETISMO E SEUS PRINCIPAIS REPRESENTANTES

O Concretismo surgiu em 1953, primeiramente na música, depois na poesia e, por último, nas Artes Plásticas. Nas obras surgidas no movimento, não há intimismo nem preocupação com o tema, seu intuito era acabar com a distinção entre forma e conteúdo e criar uma nova linguagem.

Sua máxima expressão mundial é o grupo concretista de São Paulo, fundador da Revista "Noigandres", na década de 1950, liderado pelos irmãos Campos (Augusto de Campos e Haroldo de Campos), Décio Pignatari e José Lino Grunewaldt.

A partir da década de 1960, poetas e músicos do movimento passaram a se envolver em temas sociais, surgindo várias tendências pós ou neo-concretistas, entre eles Ferreira Gullar, o poema-práxis e Paulo Leminski.